从不同角度对教育的认识理解与感悟(了解教育的本质和目的)

文章分类:恋爱百科 发布时间:2023-10-20 阅读: 217

01.什么是教育

- 教书和育人,应该是教育的最直白解释。谈教育,不能绕过老师。师生关系是教育的核心关系。古语说,师者传道授业解惑。这说的是老师的使命,老师与学生 ,一个是传授知识,一个接受知识。

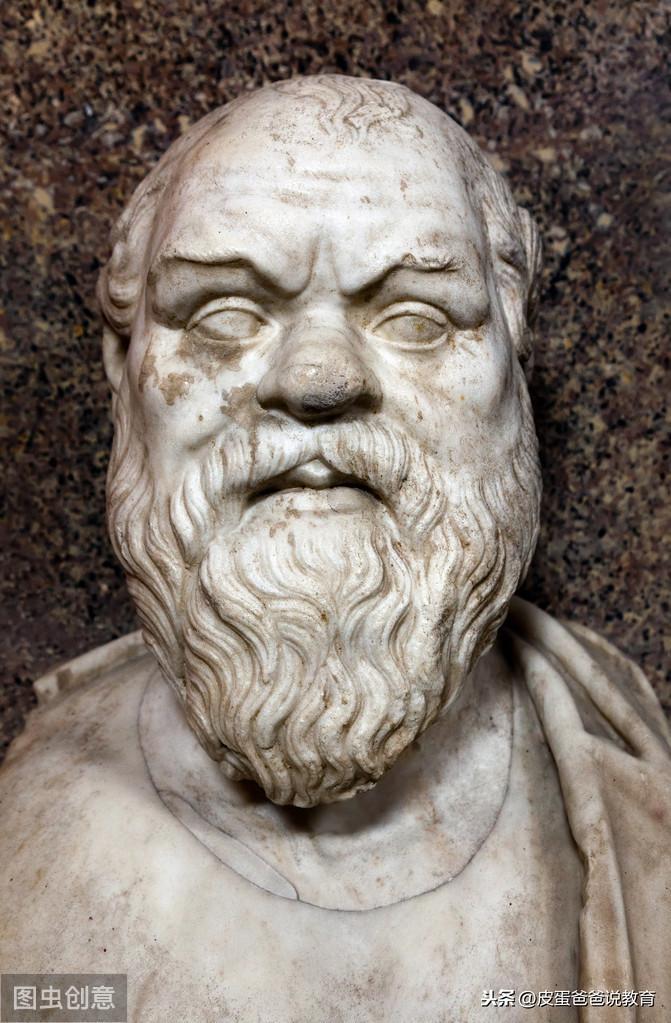

用中国古人的话解释,学生继承道统,接受承担世间使命的能力训练,比如立德立言立 功,同时,通过老师的指引与启发,增强认识客观规律的能力,所谓透过现象看清事物本质,这都是学生分内事。啰嗦这么多,那么,教育的核心到底是什么?或许希腊哲学家苏格拉底说的更准确,叫认识你自己!

苏格拉底(古希腊)

如果结合上面那段话就很容易理解了:教育的核心应该是一种唤醒,是老师帮助学生成为他自己的过程;是老师帮助学生把他们的天赋发挥出来的过程;而不仅仅是向他们灌输多少知识的过程。

02.老师最主要的使命在于帮助学生唤醒其努力向学的内生动力

教育过程中,教师引导学生去思考我从哪里来,要到哪里去! 因此说,教育的核心就是培养学生或者启发引导学生对于终极追问做出自己的回答。至于知识的教与学,其目的就是为了对这个终极追问做出回答所必备的条件! 当你拥有的知识越多,对自己的认识也就越深刻,对于自己与这个世界如何相处也就更从容。

梁漱溟先生

大学者梁漱溟总结过,人的思维有八层境界:第一层境界:形成主见 用心想一个问题,便会对这个问题有主见,形成自己的判断。 第二层境界:发现不能解释的事情 没有学问的人并非肚里没有道理,脑里没有理论,而是心里没有问题。有主见,才有你自己;有自己,才有旁人。 第三层境界:融会贯通 前人的主张、今人的言论,看到与自己想法相同的,感到亲切;看到与自己想法不同的,感到隔膜。有不同,就非求解决不可;有隔膜,就非求了解不可。 第四层境界:知不足 古人说“学然后知不足”。只怕你不用心,用心之后,就知道要虚心了。心虚思密是求学的必要条件。 第五层境界:以简御繁 辨察愈密,追究愈深,零碎的知识,片段的见解,都没有了;心里全是一贯的系统,整个的组织。 第六层境界:运用自如 有无学问在于能否解决问题。比方学武术的十八般武艺都学会了,表演起来五花八门很像个样。等到打仗对敌,叫他抡刀上阵,却发现一套武艺都白学了。如果不能解决问题,那学问必是没到家;如果学问已经通了,就可以解决问题。 第七层境界:一览众山小 学问里面的甘苦都尝过了,再看旁人的见解主张,其中得失长短都能够看出来。这个浅薄,那个到家,这个是什么分数,那个是什么程度,都知道得很清楚;因为自己从前也是这样,一切深浅精粗的层次都曾经过。 第八层境界:通透 思精理熟之后,心里就没有一点不透的了,讲出的每一句话都非常的晶亮透辟。

03.学知识不完全等于受教育

有人说学了很多知识,最终并没有带给自己多大的改变。这是混淆了学知识与受教育的含义。

高考如出征

现在对于教育弊端的批评很多都集中在应试体制上,应试体制,追求的是知识的重复性灌输,考核的重点是记忆的,缺乏的是思辨性学习。显而易见,教育的两项功能里,关于育人的内容已经被抽空和虚化。

进了大学就可以不用拼了吗?

很多人即便读过很多书,一般人至少12年左右,对他们来说,最大的收获还是知识性的。 至于,为什么要学习?我的潜质是什么?我怎么才能发挥我的天赋?什么叫成功?我要成为一个什么样的人?这些至关重要的问题并没有系统地接受到指导。

我们的教育理念与评估体系的改革已经到了非改不可地步。否则,别看幼儿园到大学,教育体制貌似很完备,实际上是瘸腿的。教书热火朝天,育人不知何物。所以,有人感叹学了很多知识,却跟其他菜贩没啥不同。长此循环,人种都要退化,这真不是妄言!

uid:

uid: uid:

uid: